こんにちは!ミタです。

「もうすぐ小学校入学なのに、ひらがながなかなか読めない…」

そんな不安を感じたことはありませんか?

実は私の息子も、年長の冬になってもひらがなに全く興味を示さず、自分の名前すらわからない状態でした。

保育士として働き、療育の現場にも携わっている私でさえ、「大丈夫かな?」と心配でたまらなかったのです。

ひらがなが読みにくいのには、いくつかの理由があります。

この記事では、子どもがひらがなを読みにくい背景と、おうちでできる工夫を、私の体験も交えながらお伝えします。

同じように悩むママやパパが、少しでも安心できるきっかけになれば嬉しいです。

年長の冬、ひらがなが読めなかった

ランドセルも届き、就学前検診も終わった年長の冬。

まだ息子はひらがなに興味を示していませんでした。

ひらがな表を読もうとすることもなく、自分の名前すら、ひらがなとしてわかっていない様子。

保育園で保育士として勤めていた頃、小学校の先生が「入学前に自分の名前は書けるようにしてくれていれば大丈夫ですよ〜」と言っていたのを基準に成長を見守っていました。

でも年長の冬に、息子は下の名前は書けるようになったけど、上の苗字は書けませんでした。

これは流石に教えることが必要そうだなと思い、練習を始めました。

小学生からで良いと思っていた。

私は未就学(小学校入学前)までは勉強を教わることよりも、のびのびと遊び、その中でたくさんのことを学んでほしいと思っています。

ですので、ひらがなに興味を示さなくても、ひらがなが読めなくても、幼稚園児なら大丈夫と考えていました。

、、、と、言いつつもお風呂にひらがな表を貼ったりと、興味を持つかな〜と期待していました。

でも全くひらがなを見ない!読まない!笑

息子はひらがなを文字として認識していないなと感じました。

療育保育士としての視点

私は今現在、療育現場で働いています。

そのため、職業を通して子どもの発達や成長について多少の知識と理解を持っています。

通常教え込むことをしなくても、日々の生活の中で「ひらがなを読んでみたいな」「名前を書いてみたいな」という気持ちが生まれ、個人差はあるものの興味を持っていくことが多いです。

手紙を書いてお友だちに渡したり、先生に渡すお子さまもいます。(女の子に多いですね)

保育所保育指針には、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」というものがあり、数量や図形・標識や文字などへの関心・感覚:数や形、文字などに関心を持ち、感覚的に捉えることができること。という項目があります。

読めなくても、関心を持ち、感覚的に捉えられること。

息子はここに引っ掛かっていました。

なので、ひらがなが読める、書ける子が多い中で不安でしたが、他の大事なことに目を向けようと構えていました。

ですが、療育に通っているお子さまは、療育施設で文字や数のトレーニングをすることがあります。

私が考える「ひらがなが読めない発達障害のお子さんに先取り学習をする理由」は3つあります。

1.学習の遅れを防ぐため

発達の凸凹によって学習のつまずきが出やすいため、少しでも早めにサポートしておくと安心です。

2.自然な学びだけでは身につきにくいことがあるため

生活や遊びの中から自然に学んでいく力が弱いお子さまもいます。その場合、周りが気づいたときにはすでに差が開いてしまうことがあります。

3.苦手意識や自己肯定感の低下を防ぐため

「できない」と感じる経験が重なると、勉強そのものが嫌いになったり、自信をなくしてしまうことがあります。そうならないように、早めに学びのきっかけを作ることが大切だと考えています。

学習障害(LD)かもと思ったきっかけ

早いお子さまだと3歳〜ひらがなへの興味を持ち始めます。

それが息子の場合、年長になっても興味を持たなかったことを医師に相談した際、「学習障害の可能性もあるから様子を見て」と言われました。

発達検査をした後に言われたので、検査内容もみて言ったのでしょう。

その後も文字が反転していたり、いくつか気になる点があったので、やはりもしかして……と様子を見ていました。

小学校に入学し、ひらがなの学習が学校で始まると、反転文字はほぼなくなりました。

ですが、1学期が終わる時の面談で、ひらがなのテストを返され、一気に不安に。

半分以上のひらがながわかっておらず、お直しばかりだったのです。

お直しばかりのテストに私も悲しくなりました( ;∀;)

息子はどう思ったかはあえて聞いていませんが、「僕ひらがな、できないんだ。」と思ってしまっても仕方ないのかなと思いました。

そのためか「学校いきたくない」「勉強ばっかりでいやだ」と行き渋りも始まりました。

自転車で学校まで送っていくこともありました。

宿題をしていて、ひらがなのプリントが出された時は、癇癪をおこなさないように慎重に接していました。

息子が理解しやすいように、ひらがな表を使ったり、メモ用紙に書いてあげて写せるようにしたりしました。

でも息子には難しい宿題の問題も。

たくさんのひらがなが並んでいると、困ってしまうようで、ひとつずつ見られるように私が指差ししたり、無駄なところは隠してあげました。

あとは、困ったのは音読です。

ひらがなが読めない子にとって、音読はどう考えたって無理です。笑

記憶から読んでいたり、私が読んであげて、続けて言ってもらったりもしました。

指差しもしながらやる時もありましたが、無理に強制すると癇癪になるので、ほどほどに。

まだ様子をみて、ゆっくり進めてあげても良いかもしれませんが、2学期からはカタカナ、そして漢字が始まります。

親としては焦りますよね。

学習の遅れ、そしてまた学校行きたくないになるかも、と。

そして頭を横切ったのが、あれ?これって発達障害を持っている子の不登校になる典型的なやつじゃない?

息子は周りを見る力が育ってきたので、本当はこの夏に療育を卒業させてもいいかなと思っていたんです。

発達の凸凹がある子どもは、どこでどう困り事が出てくるかわからないなと思いました。

そして、親としてもショックなものだなと。

支援をする側としては親の気持ちはわかっているようで、当事者にならないとわかってあげられてないのだなとも思いました。

ひらがなが読みにくい理由

子どもが「ひらがながなかなか読めない…」と感じるのには、いくつかの理由があります。

大きく分けて3つのポイントがあるんです。

1.目で見た情報を処理する力(視覚情報処理)

ひらがなは似ている形が多いですよね。「ぬ」と「め」や、「さ」と「ち」など、大人でも一瞬迷うことがあります。見分ける力が育っている途中だと、混乱してしまうことがあるんです。

2.音と文字を結びつける力(音韻認識)

「『か』は“か”って読むんだ」と、音と文字をつなげて覚える力のことです。これがまだ育ちきっていないと、文字を見てもすぐに音が出てこなかったりします。

3.手や体を動かす力(運動機能)

読むことには一見関係なさそうですが、実は大事なポイント。目をスムーズに動かす力や、姿勢を保つ力が弱いと、文字を追いかけにくくなるんです。

調べてみて「息子はこの力の不足かも」と気がつきました。

- ひらがなの「あ」「お」を「どっちかわからないんだよね」と言うことがあったこと。

- しりとりができなこと。書きのプリントは出来るほうなのに、読みがなかなか定着しないこと。

- 医師に運動性協調発達障害の可能性があると言われたことがあること。

やはり発達の凸凹と遅れからきているのだろう。

でも、どの理由もまだ発達の途中だから起こることですので、Sくんのペースで学習することが大切だと改めて気が付きました。

療育や学習、遊びの中で、少しずつ伸ばしいけるので、焦らず、一緒に頑張ろうと思っています!

我が家で試したこと(教材・声かけ・遊び)

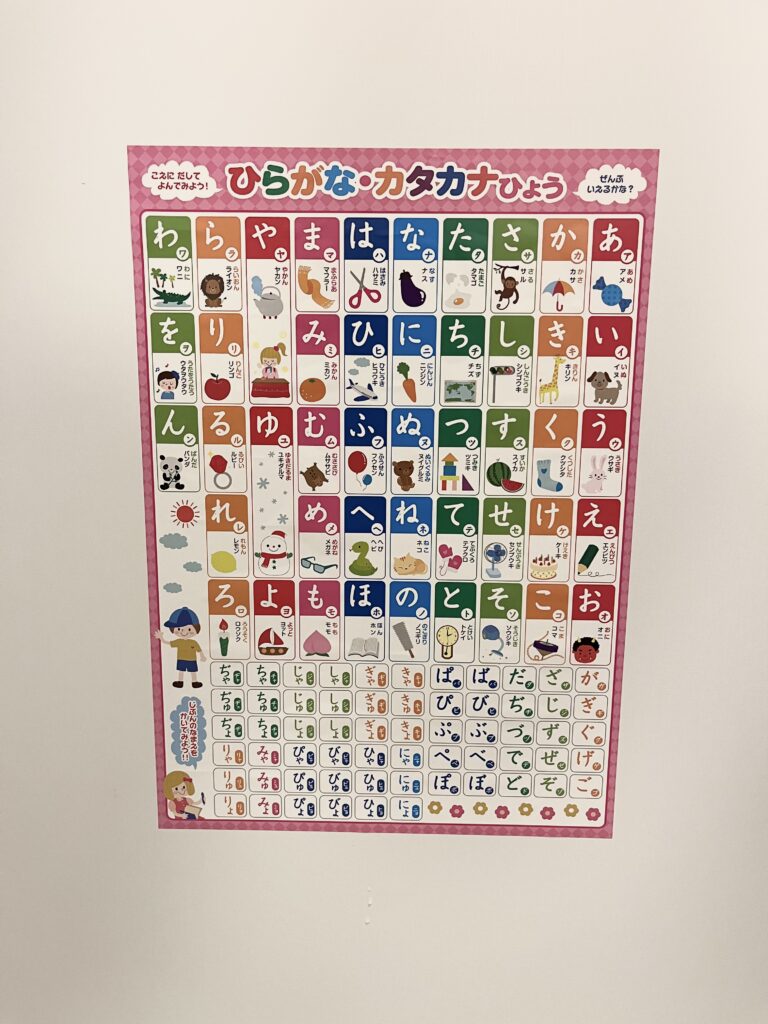

お風呂のひらがなポスター

こちらはセリアで購入したひらがな表です!

お風呂ではポスターをはがして船にしてみたりと、子どもの想像力は無限(笑)

くちゃくちゃになっても残念にならない価格なので、安くて良いと思います。

年中から貼っていましたが、全く興味を持ってもらえませんでした。

小学生になってからまた買い直しました。

「あいうえお」だけを言ってみたり、「Sくんの〇の文字どこだ~?」とクイズを出してみたりしました。

あまり興味がないので、しつこくならないように気を付けました。

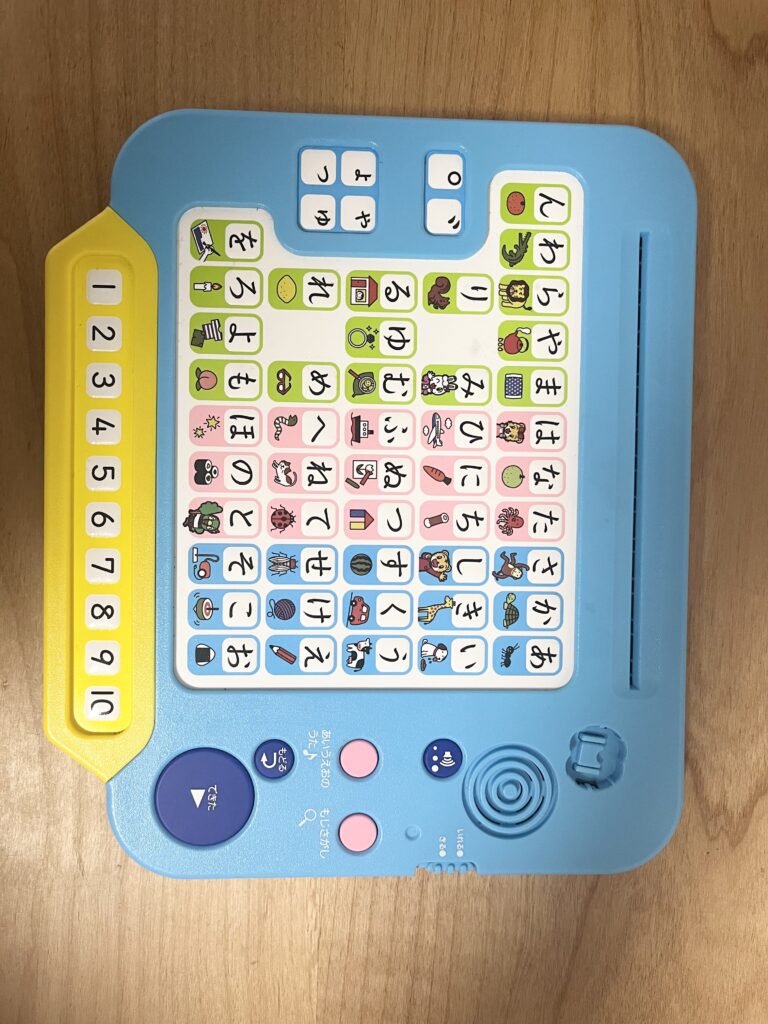

音声つきひらがなボード

私はメルカリで、こどもちゃれんじのひらがなボードを買いました。

ひらがなタブレットやひらがなパソコンとも呼びます。

こどもちゃれんじを契約するか、メルカリなどフリマアプリで中古を購入するかしかないので、同じようなものがないか探してみました。↓

音声付きは文字を押して、耳からで聞くことができるので、自然にインプットしやすそうでした。

録音機能があるので、言葉を作って、しゃべらせてみたり、楽しんでひらがなに親しめましたよ!

くもんのひらがなガード

くもんのひらがなカードはよく療育で使われます。

文字も絵も見やすく、リングなどをつければ簡単にめくることができて扱いやすいです!

無料プリント教材

無料でダウンロードできるプリントも活用しました。

やんちゃワーク

やんちゃワークさんは発達支援事業所も運営する、公認心理師の方が作られているサイトです。

療育現場の方が作られているので、発達障害のお子さまの特性が捉えられており、取り組みやすい内容になっています。

私は「同じ形を描こう」や「正しい文字を探そう」を活用しました。

ちびむすドリル

ちびむすドリルさんは幼児、小学生、中学生までを対象に各教材プリントを2万枚以上作られているサイトです。

種類が多いので、子どもの今の課題に合わせてプリントを選択できます。

ひらがなを大きく、一文字ずつとらえることのできるプリントがあります。

書きこめるひらがな表のダウンロードもあるので、助かりました。

私は「ひらがな50おんのれんしゅう」 「ひらがなれんしゅう」などを使っています。

あそび

家でできるひらがな遊びは、ポケモンのカルタをしていました。

始めはポケモンの絵を見てカードを取っていくだけでしたが、少しずつひらがなを覚えていくと、読み札の文字をみてマッチングさせて探すことができるようになりました。

カルタもいろんな種類があるので、お子さまが好きなキャラクターのものを選ぶのは良い方法だと思います!

今、伝えたいこと〜悩むママパパへ〜

お子さまがひらがなを読めないことで不安になっておられる親御さま。

相談できる人、相談できるところはありますか?

息子は年中から週1回療育に通っています。療育の先生に相談もしました。

また、私が療育の現場で働いていることもあり、特性を早く見抜いて上司に相談し、適切な支援を得ることができました。

ですが、発達に対する支援はまだまだ社会的にも難しいところがあります。

息子なりの成長段階かも。。そう何度も思いました。

ですが、今行動しないと今後大きな問題に子どもが直面するかもしれない。そう思って、早期療育をしてきました。

実は、ひらがな読めないという問題が出る前は、療育も卒業しようかと思っていたのです。

ですが、発達の凸凹はどこでどのように出るか分からないものだと思いました。

少し気になるところがあるお子さんのお悩みは、専門職の方に相談した方が安心できるでしょう。

不安や悩んでしまうこともあると思いますが、周りの人に相談して、1人で抱え込まず、最善の方法で支援していければと思います。

この私の経験が記事にしたことで誰かのお役に立てていれば嬉しいです。

まとめ

ひらがなが読めない理由は、決して「努力不足」や「親の関わり方」だけではありません。

視覚の力、音と文字をつなげる力、身体の使い方など、いろんな要素が重なって育っていくものです。

息子のように、発達の凸凹から少し遠回りをすることもあります。

でも、それは「できない」ではなく「まだ時間が必要」ということ。

あせらず、その子のペースを大事にしてあげることが、長い目で見たときに一番の近道になると感じています。

そして、親が不安になったときは専門家に相談することも大切。

一人で抱え込まず、必要な支援を借りながら「今できること」を積み重ねていければいいんです。

「ひらがながまだ読めない」と悩んでいる親御さまに、少しでも「うちの子のペースで大丈夫」と思っていただけたり、「こんな方法や支援があるんだ」と知るきっかけになれば嬉しいです。

コメント