こんにちは!ミタです。

「お友だちはもう箸を使ってるのに、うちの子はスプーンばかり…」

そんなふうに心配になることはありませんか?

特に、手先が不器用だったり、発達に特性があるお子さまの場合、箸の習得には時間がかかることもあります。

息子の場合は、箸が使えるようになったのは6歳を過ぎてからでした。

上のお姉ちゃんは3歳から使えていたので、個人差はあるというものの、息子が箸を使えないのはどうしても不安でした。

そんな体験談も交えながら、箸がまだ使えない子どもへの関わり方や、家庭でできるサポート方法を、保育士・療育指導員の視点からお伝えします。

箸が使えないのは“普通”?年齢と発達の目安

「何歳までに箸が使えるようになるべき?」と焦る方も多いですが、実は個人差がとても大きい分野です。

一般的には、4〜6歳ごろに練習を始めて、上手に使えるようになるのは小学校入学前後。3歳で上手に使える子もいれば、7歳でも苦手な子もいます。

特に心配な要素がなければ、多少の遅れはよくあることです。

ただし、「箸だけでなく他の動作も不器用」「ことばや行動にも心配がある」など、気になる点が複数ある場合は、発達相談を受けてみるのもひとつの方法です。

手先の不器用さと発達の関係

箸が使えない背景に「手先の不器用さ」があることがあります。

これは、運動のコントロールや目と手の協応(協調運動)といった発達と深く関係しています。

たとえば、「発達性協調運動障害(DCD)」という診断名がつくケースもありますが、診断がつかなくても手先の発達がゆっくりなお子さんはたくさんいます。

療育現場では、以下のような特徴がある子が箸を苦手としていることが多いです。

- ボタンが留められない、はさみが苦手

- 折り紙や工作に時間がかかる

- 力の加減が難しく、落としやすい・つぶしやすい

ですが、生活や遊びの中でだんだんと上手くなっていきます!

箸が使えない子どもへの教え方と家庭でできる工夫

箸が苦手な子にいきなり「ちゃんと持って!」と言っても、なかなか難しいものです。

まずはスモールステップで、手指を動かす感覚を育てることが大切です。

作り方はこちら色合わせトング教材の作り方とメリット お家療育を始めよう!

ステップ1:トングでつまむ遊び

おもちゃの食べ物やポンポンなどを、トングやピンセットでつまんでお皿に移す遊びがおすすめ。

ゲーム感覚で楽しめます。

100均で手軽に材料を集めて、手作りすることも出来ますよ。

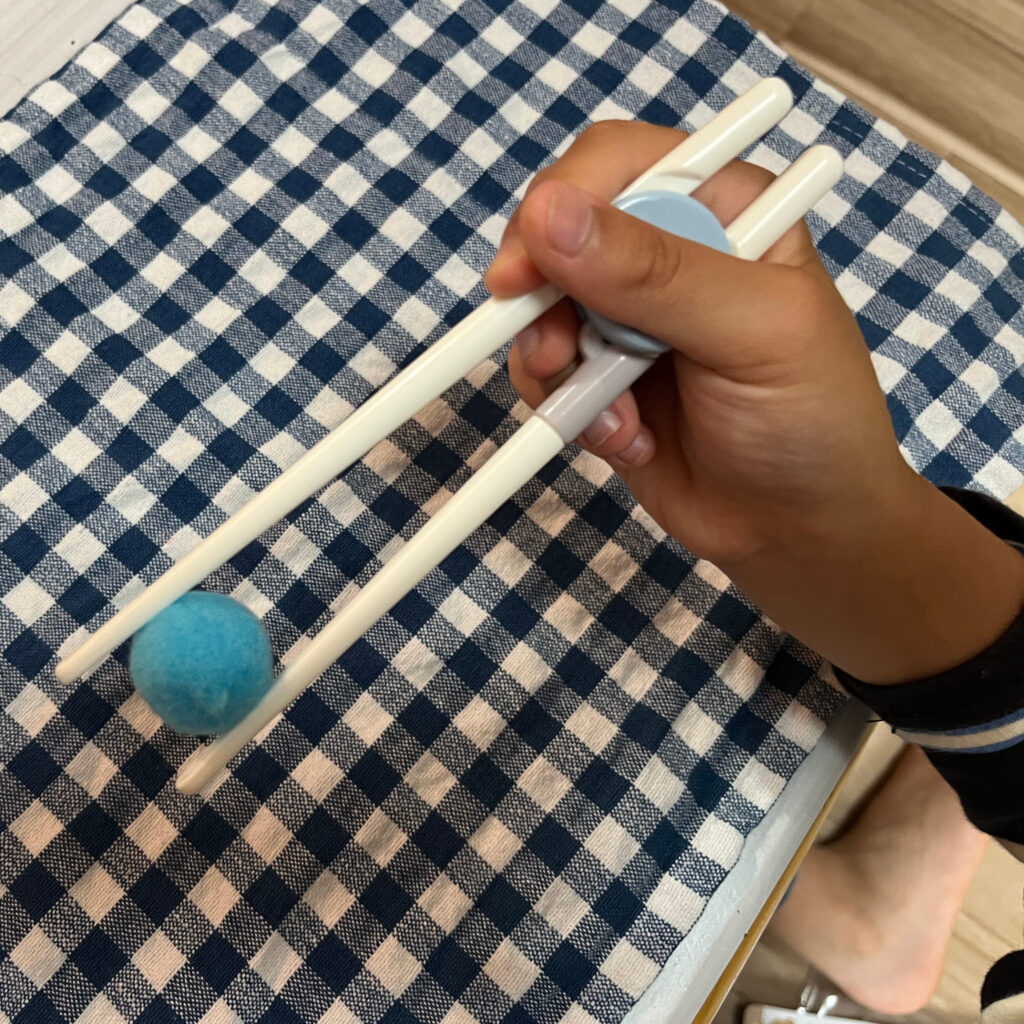

ステップ2:補助箸で感覚をつかむ

補助箸を使えば、指の位置を固定しやすく、達成感を得やすくなります。

どちらもセリアで購入しました!

息子の場合は、下画像のくまさん箸タイプを長らく使っていました!

ステップ3:本物の箸に移行

補助箸に慣れてから、短めで軽い本物の箸にチャレンジするとスムーズです。

うまくいかなくても怒らず、成功体験を積み重ねることが大事です。

教えるときの声かけ・関わり方のポイント

お子さまができないとき、つい「なんでできないの?」「もう◯歳なんだから!」と言いたくなることもあるかもしれません。

でも、できないのは「やる気の問題」ではなく、まだ脳や手の発達が追いついていないだけかもしれません。

ポイント

- 「失敗しても大丈夫だよ」と安心できる雰囲気を

- 小さな「できた!」を一緒に喜ぶ

- 「うまくなったね」「チャレンジしてえらいね」と声をかける

心配なときに相談できる場所

もし「手先だけじゃなく、他のことも気になる」「どう接していいかわからない」と感じたら、専門の相談窓口を利用してみてください。

相談先の例

- 市区町村の子育て支援課・保健センター

- 発達相談センター

- 相談支援事業所

- 療育機関・児童発達支援事業所

一人で抱え込まず、頼れる場所に相談するのも、お子さまの未来につながる大切な一歩です。

まとめ

箸がまだ使えないという悩みは、少しずつ解消されてきましたか?

未就学児であれば、様子を見ながらゆっくり進めて大丈夫です。

焦らず、お子さまのペースを大切にしてあげてくださいね。

箸を使うことは、思っている以上に複雑な動作です。

また、発達や特性によって、苦手さがあるのは当然のことです。

焦らず、家庭でできることから始めて、少しずつ「できた!」を積み重ねていけたらいいですね。

お子さまのペースを大切にしながら、親子で楽しんで練習していきましょう!

コメント